Часть I. Что это за существо?

Введение в Часть I: Тайна Федерального Резерва

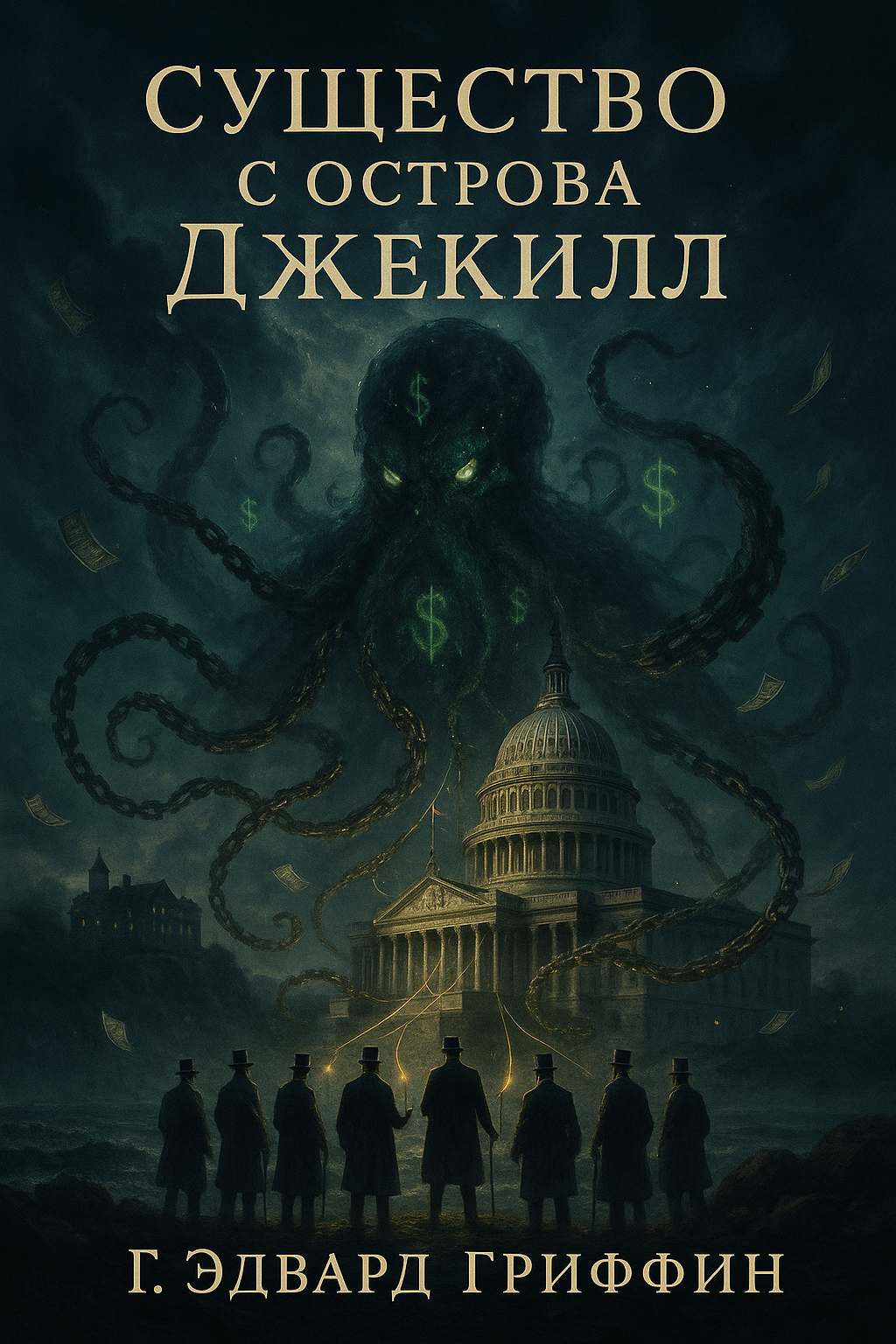

Первая часть расследования Г. Эдварда Гриффина бросает вызов официальной истории Федеральной Резервной Системы (ФРС). Автор представляет ее не как скучное правительственное учреждение, а как загадочное существо, чью хищную природу необходимо раскрыть. Вместо того чтобы начинать с хронологии, Гриффин погружает читателя в самое сердце тайны, где зародилась современная денежная система. Расследование начинается не с начала, а с середины — с ключевого события: тайной встречи группы самых влиятельных финансистов мира на уединенном острове Джекилл в 1910 году. Именно там были заложены основы этого существа.

Глава 1. Путешествие на остров Джекилл

В ноябре 1910 года, под покровом ночи, частный железнодорожный вагон сенатора Нельсона Олдрича готовился к отправлению с почти пустой станции в Нью-Джерси. Это был не просто вагон, а символ власти: панели из красного дерева, бархатные шторы и аромат дорогих сигар. Вместо номера на его борту красовалась единственная надпись: «ОЛДРИЧ».

Атмосфера была пропитана заговором. Участники поездки прибывали поодиночке, стараясь не привлекать внимания. Чтобы замаскировать истинную цель своего путешествия, они несли ружья, создавая впечатление, будто едут на охоту на уток. Последний из них взошел на борт за мгновение до отправления. Состав тронулся, но вскоре остановился, чтобы в полной темноте прицепить сзади вагон сенатора. Пассажиры обычных вагонов, засыпая под стук колес, не подозревали, что в самом конце поезда собрались семь человек, которые, по оценкам, представляли около четверти всего мирового богатства.

Участники встречи на острове Джекилл:

1. Нельсон Олдрич — влиятельный сенатор-республиканец, председатель Национальной валютной комиссии, деловой партнер Дж. П. Моргана и тесть Джона Д. Рокфеллера-младшего.

2. А. Пиатт Эндрю — помощник министра финансов США.

3. Фрэнк Вандерлип — президент National City Bank of New York, представлявший интересы Уильяма Рокфеллера.

4. Генри П. Дэвисон — старший партнер J.P. Morgan Company.

5. ЧарльзД. Нортон — президент First National Bank of New York, банка Моргана.

6. Бенджамин Стронг — глава Bankers Trust Company Дж. П. Моргана, будущий первый глава Федеральной Резервной Системы.

7. Пол М. Варбург — партнер Kuhn, Loeb & Company, представлявший финансовые династии Ротшильдов и Варбургов в Европе.

Какова была мотивация этих гигантов Уолл-стрит? Гриффин утверждает, что в 1910 году их главным врагом была конкуренция. Новые банки, появлявшиеся по всей стране, отбирали у них долю рынка. Кроме того, наметилась опасная для них тенденция: американская промышленность все чаще финансировала свое развитие из собственной прибыли, а не за счет банковских кредитов.

На острове Джекилл эта группа разработала схему банковского картеля, замаскированного под центральный банк. Этот план преследовал пять ключевых целей:

- Остановить растущую конкуренцию со стороны новых банков.

- Получить право создавать деньги из ничего для предоставления кредитов.

- Получить контроль над резервами всех банков, чтобы более безрассудные участники картеля не подвергались риску «набегов» вкладчиков.

- Переложить неизбежные убытки картеля на налогоплательщиков.

- Убедить Конгресс, что цель этой махинации — защита общества.

Глава 2. Игра называется «Спасение» (Bailout)

Автор сравнивает работу денежной системы с профессиональным футболом, чтобы наглядно разобрать повторяющиеся «игровые комбинации». С помощью этих махинаций банки систематически перекладывают свои убытки на налогоплательщиков, превращая рискованные кредиты в гарантированную прибыль.

Комбинация «Вечный долг» (The Perpetual-Debt Play) Банкам невыгодно, чтобы заемщики, особенно правительства, полностью погашали основную сумму долга. Их основная прибыль — это проценты. Идеальный заемщик вечно «обслуживает» долг, выплачивая только проценты, но никогда не погашая сам кредит. Это обеспечивает банкам стабильный и предсказуемый поток дохода.

Комбинация «Пролонгация долга» (The Debt Roll-Over Play) Когда заемщик не может производить выплаты, банк не спешит объявлять дефолт. Вместо этого он «пролонгирует» кредит. Это позволяет сохранить заем на балансе в качестве актива, избежав списания убытков, которые могли бы подорвать финансовое положение самого банка.

Комбинация «Повышение ставок» (The Up-the-Ante Play) Если заемщик не может платить даже проценты, банк переходит к следующему маневру. Он создает новые деньги «из ничего» и выдает их заемщику в виде нового кредита. Этими деньгами заемщик гасит проценты по старому долгу. В результате общая сумма задолженности растет, а банк не только сохраняет старый кредит в качестве актива, но и увеличивает свою будущую процентную прибыль.

Комбинация «Гарантированный платеж» (The Guaranteed-Payment Play) Когда долг становится неподъемным, наступает время для финального маневра. Банкиры и заемщик (например, крупная корпорация или иностранное правительство) совместно обращаются к Конгрессу. Они убеждают законодателей, что дефолт приведет к катастрофическим последствиям. В итоге Конгресс соглашается гарантировать проблемные кредиты, делая налогоплательщиков «созаемщиками». Бремя долга переносится с банков на плечи общества.

Комбинация «FDIC» (The FDIC Play) Федеральная корпорация по страхованию вкладов (FDIC) преподносится как защита для вкладчиков, но на деле она является ключевым элементом игры в спасение. FDIC создает так называемый «моральный риск» (moral hazard). Подобно страхованию от штрафов за парковку, которое поощряло бы всех нарушать правила, страхование вкладов стимулирует банки идти на неоправданный риск. Зная, что правительство покроет их убытки, они выдают более рискованные кредиты. Таким образом, FDIC не предотвращает, а, наоборот, увеличивает вероятность банковских крахов.

В конечном счете, когда фондов FDIC не хватает для покрытия убытков, в игру вступает Федеральный Резерв. Он создает триллионы новых долларов для спасения системы. Эти деньги наводняют экономику, размывая ценность каждого доллара в обращении. Конечная стоимость спасения банков перекладывается на общество через скрытый налог — инфляцию.

Глава 3. Защитники общества

Эта глава переходит от теории к практике, демонстрируя «игру в спасение» на реальных исторических примерах. Автор показывает, как раз за разом одна и та же схема применялась для спасения банков за счет налогоплательщиков.

- Penn Central (1970): Банкиры, входившие в совет директоров железнодорожной компании Penn Central, довели ее до банкротства. Они выдавали кредиты на провальные проекты, заставляли компанию брать новые займы для выплаты дивидендендов, а затем продавали свои акции публике. Когда крах стал неизбежен, они добились от Конгресса государственных гарантий по кредитам на сумму 125 миллионов долларов.

- Lockheed (1970): Крупнейший оборонный подрядчик страны оказался на грани банкротства. Используя угрозу потери 31 000 рабочих мест и подрыва национальной безопасности, банки добились государственных гарантий по новым кредитам на сумму 250 миллионов долларов.

- Нью-Йорк (1975): Город, оказавшийся на грани банкротства из-за раздутых социальных программ и огромных долгов перед банками (в первую очередь Chase Manhattan и Citicorp), получил прямые федеральные займы. Это позволило ему продолжить выплаты по своим обязательствам перед банками.

- Chrysler (1978): Невозвратные долги автомобильного гиганта были конвертированы в активы, гарантированные государством. Конгресс предоставил гарантии по новым кредитам на 1,5 миллиарда долларов, что спасло банки от колоссальных потерь.

- Commonwealth Bank of Detroit (1972): FDIC и Chase Manhattan объединили усилия, чтобы спасти этот банк. Основной причиной было то, что его крах привел бы к огромным убыткам для самого Chase, который был его главным кредитором.

- First Pennsylvania Bank (1979): Для спасения этого банка был собран пакет помощи, включавший беспроцентный кредит от FDIC на 325 миллионов долларов и субсидированные средства от ФРС.

- Continental Illinois (1982): Этот случай стал кульминацией. Седьмой по величине банк страны был фактически национализирован. FDIC взяла на себя 4,5 миллиарда долларов «плохих» займов, а правительство США стало владельцем 80% акций банка, чтобы предотвратить коллапс, который, как утверждалось, мог разрушить мировую финансовую систему.

Раскрыв природу этого существа через его действия, Гриффин переходит к следующему фундаментальному вопросу: что же такое деньги?

Часть II. Ускоренный курс по деньгам

Введение в Часть II: Природа денег

Чтобы по-настоящему понять историю и механизмы Федерального Резерва, необходимо сначала разобраться в фундаментальных принципах денег. Эта часть книги, организованная тематически, а не хронологически, служит именно этой цели. Она превращает то, что могло бы быть скучной лекцией по экономике, в захватывающую драму, раскрывая саму природу того, что мы называем деньгами, и показывая, как эта природа была искажена.

Глава 7. Варварский металл

Что такое деньги? Как ни странно, даже правительственные органы не могут дать четкого ответа. Автор приводит в пример переписку гражданина А.Ф. Дэвиса с Казначейством США, в которой тот просит обменять банкноту на «законные деньги». В ответ Казначейство признается, что в законодательстве нет определения этому термину.

Рабочее определение денег, которое предлагает Гриффин, звучит так: «любой товар, который повсеместно принимается в качестве средства обмена».

История денег начинается с бартера, который уступил место товарным деньгам. В конечном итоге эту роль заняли драгоценные металлы, и в особенности золото, благодаря своим уникальным свойствам:

- Внутренняя ценность (используется в промышленности и ювелирном деле).

- Делимость (можно разделить на мелкие части без потери ценности).

- Долговечность (не ржавеет и не портится).

- Портативность (малый вес имеет высокую ценность).

Из этого анализа автор выводит закон:

ЗАКОН: Долгосрочная стабильность цен возможна только тогда, когда денежная масса основана на предложении золота (или серебра) без вмешательства правительства.

Глава 8. Золото дураков

История бумажных денег начинается с двух их типов: расписочных и фиатных.

- Расписочные деньги (receipt money) возникли естественным путем. Люди сдавали свое золото на хранение ювелирам и получали взамен бумажные квитанции. Вскоре эти расписки стали циркулировать в качестве денег, поскольку все знали, что их можно в любой момент обменять на реальное золото.

- Фиатные деньги (fiat money) — это деньги, не имеющие внутренней ценности и не обеспеченные ничем, кроме приказа (fiat) правительства. История знает множество примеров их катастрофического использования:

- Китай при Хубилай-хане: Хан печатал огромное количество бумажных денег «из ничего» и под страхом смертной казни заставлял подданных принимать их.

- Американские колонии и Война за независимость: Для финансирования войны Континентальный конгресс выпустил необеспеченные бумажные деньги — «Континентали». Это привело к гиперинфляции (5000% за 5 лет) и полному обесцениванию валюты, породив выражение «не стоит и континенталя».

Глава 9. Тайная наука

История банковского дела знала примеры честных учреждений, таких как банки Венеции и Амстердама. Они работали со 100% резервированием и пользовались огромным доверием.

Поворотным моментом стало создание Банка Англии в 1694 году — первого в мире центрального банка. Его истинная цель заключалась не в стабилизации экономики, а в том, чтобы предоставить правительству неограниченный источник финансирования для ведения войн в обход налоговой системы. Это стало началом нечестивого союза между «монетарными учеными» (банкирами) и «политическими учеными» (политиками).

Механизм был прост: Банк Англии получил право создавать деньги из ничего и ссужать их правительству под проценты в обмен на государственные облигации. Эта система породила постоянные циклы инфляции, банковские паники и экономический хаос, которые преследовали Англию на протяжении веков.

Несмотря на свою разрушительную природу, модель Банка Англии стала образцом для подражания. Она была скопирована по всей Европе и, в конечном итоге, легла в основу Федеральной Резервной Системы США. Так была создана роковая связь между фиатными деньгами и войнами, которая будет рассмотрена в следующей части.

Часть III. Новая алхимия

Введение в Часть III: Пули, превращенные в золото

В этой части Гриффин раскрывает то, что он называет «новой алхимией». Если древние алхимики тщетно искали философский камень, то их современные последователи — международные финансисты — нашли его в «Механизме Мандрагоры», способности центральных банков создавать деньги из ничего. Автор выдвигает шокирующий тезис: этот механизм превращает свинец пуль в золото прибылей, утверждая, что без него большинство современных войн были бы невозможны. Далее следует анализ того, как эта формула работает на практике.

Глава 11. Формула Ротшильдов

Династия Ротшильдов, основанная Майером Амшелем Бауэром, стала символом международного банковского дела. Ключевым моментом в ее возвышении стала история, связанная с битвой при Ватерлоо (1815). Натан Ротшильд, глава лондонского отделения семьи, использовал свою частную курьерскую сеть, чтобы получить известие о победе Веллингтона над Наполеоном на целые сутки раньше официальных гонцов.

Прибыв на лондонскую биржу, он с мрачным видом начал демонстративно продавать британские государственные облигации. Трейдеры, уверенные, что Ротшильд знает о поражении Англии, в панике последовали его примеру. Когда котировки облигаций рухнули, агенты Натана тайно скупили их за бесценок. На следующий день, когда пришло официальное известие о победе, стоимость облигаций взлетела, и состояние Ротшильдов многократно умножилось.

На основе анализа подобных событий автор формулирует гипотетическую «Формулу Ротшильдов» — стратегию, которая, сознательно или нет, лежит в основе действий международных финансистов по извлечению прибыли из войн:

1. Войны должны финансироваться через долг.

2. Неважно, какая сторона победит, главное, чтобы она взяла на себя долговые обязательства.

3. Если проигравшая сторона не может платить, победитель должен навязать ей мирный договор, который обеспечит выплату долга.

4. Правительствам нужно внушить, что лучший способ обеспечить мир — это «баланс сил», требующий постоянного наращивания вооружений.

5. Ни одна нация не должна быть сильнее своих потенциальных противников. Это ведет к вечной гонке вооружений, вечной войне и вечному долгу.

Глава 12. Потопить «Лузитанию»!

Вступление США в Первую мировую войну было не случайностью, а результатом целенаправленных усилий. Ключевую роль в этом сыграл полковник Эдвард Манделл Хаус, ближайший советник и «второе я» президента Вудро Вильсона. Через Хауса финансовые круги Уолл-стрит, в частности интересы J.P. Morgan & Co., оказывали прямое влияние на политику США.

За десять месяцев до президентских выборов 1916 года, которые Вильсон выиграл под лозунгом «Он удержал нас от войны», Хаус заключил секретное соглашение с Англией и Францией. Оно, по сути, обязывало США вступить в войну на стороне Антанты. Оставалось лишь найти подходящий повод.

Гриффин утверждает, что необходимый повод был найден в потоплении «Лузитании» 7 мая 1915 года, и представляет убедительные доказательства, указывающие на то, что это была не трагическая случайность, а хладнокровно спланированная провокация:

- Цель провокации: Уинстон Черчилль, тогдашний Первый лорд Адмиралтейства, открыто заявлял о необходимости «привлечь нейтральные суда в зону боевых действий», чтобы втянуть США в войну.

- Военный груз: «Лузитания» была плавучим складом боеприпасов, тайно перевозя в Англию миллионы патронов и сотни тонн взрывчатки.

- Предупреждение: Немецкое посольство опубликовало в американских газетах предупреждение, советуя гражданам не путешествовать на британских судах. Госдепартамент США пытался помешать публикации.

- Спланированный маршрут: Британское Адмиралтейство в последний момент отозвало эсминец сопровождения «Джуно». Более того, лайнеру было приказано снизить скорость и идти прямо в тот район, где, по данным разведки, действовала немецкая подводная лодка U-20.

Глава 13. Маскарад в Москве

В марте 1917 года в канадском порту Галифакс был арестован Лев Троцкий. Он направлялся в Россию, чтобы вывести ее из войны, что было на руку Германии. Однако вскоре из Вашингтона и Лондона поступило таинственное указание освободить его.

За этим событием, как утверждает Гриффин, стояла могущественная тайная организация, основанная британским магнатом Сесилом Родсом с целью установления мирового господства. Ее структура представляла собой концентрические круги: внутренний — «Общество избранных», и внешний — «Ассоциация помощников».

После смерти Родса общество перешло под контроль лорда Альфреда Милнера и создало сеть подставных организаций. В Англии это был Королевский институт международных отношений, а в США — Совет по международным отношениям (Council on Foreign Relations, CFR), который стал фасадом для интересов J.P. Morgan & Co.

Именно эта группа стояла за финансированием большевистской революции. Для прикрытия они использовали миссию Американского Красного Креста в России в 1917 году. Миссию возглавлял не медик, а «полковник» Уильям Бойс Томпсон, директор Федерального Резервного Банка Нью-Йорка и партнер Моргана.

Автор приводит доказательства прямого финансирования большевиков:

- Томпсон и Морганы организовали синдикат для покупки российских облигаций.

- Томпсон лично перевел большевикам один миллион долларов на пропагандистские цели.

Октябрьская революция 1917 года не была народным восстанием. Это был государственный переворот (coup d'état), осуществленный небольшой группой заговорщиков, захвативших власть силой.

Ленин прекрасно понимал, на чем держится его власть, и не скрывал своей циничной стратегии:

«Капиталисты... будут трудиться над подготовкой собственного самоубийства».

Он был уверен, что западные финансисты в погоне за прибылью сами предоставят ему кредиты и технологии, которые укрепят коммунистический режим. Гриффин приводит длинный список фактов (ITEM

- ITEM: Строительство гигантских заводов «КамАЗ» и «ЗиЛ», которые производили военные грузовики и мобильные ракетные установки, велось на деньги американских банков, включая Chase Manhattan Bank.

- ITEM: СССР получал новейшее западное оборудование для своей нефтяной, химической, компьютерной и военной промышленности.

- ITEM: Эта политика не прекратилась и после распада СССР. Она продолжилась под видом помощи «демократической России» и была распространена на коммунистический Китай.

Завершив анализ связи между фиатными деньгами и войнами, книга возвращается в Америку, чтобы показать, что Федеральный Резерв был далеко не первым учреждением подобного рода.

Часть IV. Сказ о трех банках

Введение в Часть IV: История повторяется

Федеральная Резервная Система не является уникальным американским изобретением. Это уже четвертый центральный банк в истории Соединенных Штатов. Автор подчеркивает, что изучение судьбы предыдущих трех «существ» обнаруживает повторяющийся паттерн: инфляция, экономические кризисы и обогащение узкой группы лиц за счет общества. Понимание этой истории помогает раскрыть истинную природу нынешней системы.

Главы 15-17. Первые три центральных банка Америки

История борьбы за контроль над деньгами в Америке началась задолго до 1913 года.

- Колониальный опыт: Еще в 1690 году колония Массачусетс экспериментировала с выпуском необеспеченных бумажных денег («bills of credit»). Это привело к инфляции, после чего колония вернулась к золотому стандарту, что обеспечило ей период процветания.

- Банк Северной Америки (1781): Первый центральный банк США, созданный по образу и подобию Банка Англии, быстро дискредитировал себя из-за мошенничества.

- Первый Банк Соединенных Штатов (1791): Создание второго центрального банка стало полем битвы двух идеологий. Александр Гамильтон выступал за банк, утверждая, что «национальный долг — это национальное благо». Томас Джефферсон был категорически против, отстаивая золотой стандарт. Банк привел к 72% инфляции за пять лет, и в 1811 году его хартия не была продлена.

- Война 1812 года: Отсутствие центрального банка заставило правительство финансировать войну за счет займов у множества «диких» банков. Это привело к троекратному увеличению денежной массы и цен, создав почву для нового центрального банка.

- Второй Банк Соединенных Штатов (1816): Этот банк был копией первого, но с еще большим участием британского капитала.

- Борьба Эндрю Джексона: Президент Эндрю Джексон вступил в бескомпромиссную борьбу против Второго Банка. Он называл его неконституционным, «гидра-головым монстром» и инструментом «денежной аристократии». Джексон предупреждал, что банк «более грозен и опасен, чем военно-морская и военная мощь врага». Он бросил вызов избирателям: «Либо Банк и никакого Джексона, либо никакого банка и Джексон!». В ответ глава банка Николас Биддл намеренно спровоцировал экономическую панику, чтобы дискредитировать Джексона, но проиграл. В 1836 году хартия банка истекла.

Гриффин опровергает миф о том, что Гражданская война велась исключительно из-за рабства, и анализирует глубинные экономические причины.

- Экономический грабеж: Северные штаты ввели высокие протекционистские тарифы. Это разоряло аграрный Юг, который был вынужден покупать промышленные товары Севера по завышенным ценам. Автор называет эту политику «легализованным грабежом».

- Внешнее вмешательство: Европейские державы, в первую очередь Англия и Франция, были заинтересованы в ослаблении и разделении США, чтобы продолжить колонизацию американского континента.

- Север: Правительство Линкольна выпустило необеспеченные «гринбеки» (зеленые доллары).

- Юг: Конфедерация печатала собственные деньги, что привело к гиперинфляции в 9000%.

Таким образом, четвертый центральный банк Америки, Федеральный Резерв, не возник на пустом месте. Он стал логическим завершением процесса, начатого еще во время Гражданской войны. Настало время оценить «урожай», который принесло это существо после своего окончательного воцарения.

Часть V. Урожай

Введение в Часть V: По плодам их узнаете их

Теории о пользе Федерального Резерва можно обсуждать бесконечно. Но, как гласит библейская аксиома, «дерево познается по плодам». С 1913 года прошло достаточно времени, чтобы оценить реальные результаты деятельности ФРС. Эта часть книги посвящена анализу «урожая», который принесло это существо. Является ли оно полезным слугой общества или хищным зверем? Ответ кроется в его делах.

Глава 21. Конкуренция — это грех

В конце XIX - начале XX века американская экономика переживала бурный рост. Вместе с ним росли и крупные финансово-промышленные группы — трасты и картели. Для их лидеров, таких как Джон Д. Рокфеллер, свободная конкуренция была «грехом», хаотичной силой, которую необходимо было обуздать.

Банкиры с Уолл-стрит, в первую очередь группы Моргана и Рокфеллера, стремились к созданию центрального банка по нескольким причинам:

1. Им нужен был «кредитор последней инстанции» для спасения банков в системе с частичным резервированием.

2. Они хотели остановить рост конкуренции со стороны новых банков на Западе и Юге.

3. Они стремились получить контроль над денежной массой, чтобы стимулировать промышленность брать кредиты.

Гриффин подчеркивает тесный союз между Морганом и европейским домом Ротшильдов. В условиях роста анти-ротшильдских настроений в Европе и Америке, Ротшильдам было выгодно действовать через менее заметного подставного представителя — англосаксонского протестанта, такого как Морган. Это добавляет еще один слой стратегической глубины в повествование.

Первым шагом к созданию картеля стал Закон Олдрича-Вриланда (1908), который учредил Национальную валютную комиссию во главе с сенатором Олдричем. Результатом работы этой комиссии (и тайной встречи на острове Джекилл) стал законопроект Олдрича (Aldrich Bill). Однако он был обречен на провал: имя Олдрича слишком прочно ассоциировалось с Уолл-стрит.

Провал законопроекта Олдрича привел к новому стратегическому маневру: созданию Комитета Пьюджо (Pujo Committee) для «расследования» Денежного траста. Гриффин утверждает, что это был показательный процесс, организованный союзниками банкиров. Его целью было создать общественный ажиотаж вокруг необходимости «реформы», которая затем была бы представлена в виде переупакованного законопроекта Олдрича. Это был классический пример пиар-кампании для фабрикации общественного согласия.

Глава 22. Существо поглощает Конгресс

Президентские выборы 1912 года стали блестящим стратегическим маневром. Финансисты с Уолл-стрит стратегически распределили свою поддержку между всеми тремя основными кандидатами: действующим президентом-республиканцем Уильямом Тафтом, кандидатом от демократов Вудро Вильсоном и Теодором Рузвельтом, который баллотировался от созданной им Прогрессивной партии. Цель состояла в том, чтобы Рузвельт оттянул голоса у Тафта, который не проявлял должного энтузиазма в отношении их плана, и тем самым обеспечить победу их ставленнику — Вудро Вильсону. План сработал идеально.

После выборов законопроект Олдрича был «переупакован». Его переименовали в законопроект Гласса-Оуэна и представили публике как меру, направленную против «денежного траста», хотя по сути это была та же схема с острова Джекилл. Чтобы обмануть общественность, была разыграна целая комедия. Ведущие банкиры, включая Олдрича и Вандерлипа, начали публично выступать с резкой критикой нового законопроекта.

Ключевой фигурой, которую нужно было обмануть, был Уильям Дженнингс Брайан, лидер популистского крыла Демократической партии. Его убедили поддержать законопроект с помощью нескольких косметических уступок, которые не меняли сути картеля: правление системы будет в Вашингтоне, а не в Нью-Йорке; члены правления будут назначаться президентом; банкноты будут формально считаться обязательствами правительства. Президент Вильсон, прекрасно понимая суть обмана, так прокомментировал эту тактику:

«...если мы можем сохранить суть вещи и отдать другому тень, почему бы не сделать это, если тем самым мы спасем наш законопроект?»

Закон о Федеральном Резерве был принят 23 декабря 1913 года, в канун Рождества, когда многие конгрессмены, уверенные, что голосование отложено, уже разъехались по домам. Существо поглотило Конгресс.

Глава 23. Великий утиный ужин

Автор использует притчу для иллюстрации событий, приведших к Великой депрессии. Фермер (ФРС) замечает на своем пруду (фондовый рынок) диких уток (инвесторов). Он начинает рассыпать у воды бесплатную кукурузу (легкие кредиты). Утки привыкают к дармовой еде. Однажды фермер рассыпает кукурузу до своего сарая, утки заходят внутрь, и он устраивает «великий утиный ужин».

Политика ФРС в 1920-е годы была точным аналогом этой притчи. Основной причиной массового расширения денежной массы была необходимость помочь экономике Великобритании. Глава Банка Англии, Монтегю Норман, убедил главу ФРБ Нью-Йорка, Бенджамина Стронга, провести политику «дешевых денег». Эта «кукуруза» представляла собой легкие кредиты, которые ФРС вливала в экономику через скупку государственных облигаций и снижение учетной ставки, что многократно увеличивало денежную массу.

Эта политика вызвала в США беспрецедентную спекулятивную лихорадку — «ревущие двадцатые». Американцы, опьяненные легкими кредитами, надували гигантский пузырь на фондовом рынке.

Гриффин приводит доказательства того, что ФРС и инсайдеры с Уолл-стрит прекрасно знали о грядущем крахе:

- В феврале 1929 года состоялась секретная встреча Монтегю Нормана с руководством ФРС, после которой политика «дешевых денег» была свернута.

- Сразу после этого Пол Варбург и другие финансисты начали советовать своим клиентам немедленно выходить из рынка.

- Инсайдеры, такие как Рокфеллер, Морган, Джозеф Кеннеди и Бернард Барух, «мудро» продали свои акции за несколько месяцев до краха.

Крах произошел 29 октября 1929 года, в «Черный вторник». Это не было случайностью. Это была, по словам конгрессмена Линдберга-старшего, «научно созданная паника», которая позволила инсайдерам скупить реальные активы Америки за ничтожную долю их реальной стоимости.

Оценив прошлое, книга переходит к проекции этих тенденций на наше будущее.

Часть VI. Путешествие во времени в будущее

Введение в Часть VI: Проекция настоящего

Эта заключительная часть книги не является предсказанием неизбежного. Это проекция, основанная на анализе действующих экономических и политических сил. Автор подчеркивает, что описываемый сценарий — это лишь предупреждение о том, что нас ждет, если мы не изменим эти силы. «Будущее будет таким, каким мы решим его сделать».

Глава 24. Механизмы Судного дня

Автор выделяет несколько ключевых тенденций, которые, подобно механизмам обратного отсчета, ведут систему к неизбежному коллапсу.

- Государственный долг: Его размер достиг астрономических величин. Процентные платежи по долгу стали крупнейшей статьей расходов федерального бюджета.

- Нефинансируемые обязательства (Entitlements): Социальные программы, такие как Social Security и Medicare, составляют более половины всех расходов. Они растут автоматически, делая две трети бюджета практически неконтролируемыми.

- Федеральный Резерв: Вся денежная масса США основана на долге. Полное погашение национального долга привело бы к исчезновению денег из обращения. Это делает систему заложницей вечного долга.

- Экономический спад: Высокие налоги, чрезмерное регулирование и инфляция приводят к снижению реальной заработной платы и уровня жизни.

- Движение к мировому правительству: Экономические кризисы используются как предлог для передачи национального суверенитета наднациональным органам — МВФ, Всемирному банку и ООН.

Если текущие тенденции сохранятся, будущее может выглядеть следующим образом. Это не пророчество, а логическое развитие событий.

- Банковский кризис: «Электронный набег» на банки приводит к массовому запросу на снятие вкладов. Система с частичным резервированием не способна выдержать такой удар.

- Правительственное вмешательство: Власти объявляют «банковские каникулы». Для «спасения» системы ФРС создает триллионы долларов, что запускает механизм гиперинфляции.

- Экономический коллапс: Деньги стремительно обесцениваются. Полки магазинов пустеют, коммерция останавливается, процветает бартер.

- Новый мировой порядок: На фоне хаоса МВФ и Всемирный банк вводят новую мировую валюту (условный «Банкор»). Чтобы получить ее, США вынуждены передать свои национальные активы — парки, леса — под контроль ООН в качестве залога.

- Высокотехнологичный феодализм: Финальная стадия. Правительство владеет всем жильем и контролирует все рабочие места. Люди лишены частной собственности и живут в условиях тотального контроля.

Этот мрачный сценарий не является неизбежным. Разворот текущих тенденций возможен, но потребует колоссальных усилий. Автор формулирует седьмую и последнюю причину для упразднения ФРС: «Это инструмент тоталитаризма».

Гриффин предлагает конкретный план из 16 шагов, направленный на демонтаж ФРС и восстановление здоровой денежной системы. Ключевые шаги этого плана:

1. Отменить законы о законном платежном средстве.

2. Повторно легализовать частную чеканку монет.

3. Разрешить конкуренцию частных валют.

4. Погасить государственный долг с помощью специально созданных для этой цели банкнот Федерального Резерва.

5. Провести аудит и определить общую стоимость золотых и серебряных резервов правительства.

6. Установить обменный курс старых банкнот ФРС на новые, обеспеченные драгоценными металлами, доллары.

7. Вывести из обращения все банкноты ФРС, обменяв их на новые деньги.

8. Упразднить Федеральную Резервную Систему.

9. Ввести свободную банковскую деятельность со 100% резервированием по текущим вкладам и отменить государственное страхование вкладов.

Автор честно предупреждает о последствиях — «похмелье» после долгого «денежного запоя». Переходный период будет болезненным: резкое сокращение денежной массы, банкротство неэффективных банков, необходимость для правительства и граждан научиться жить по средствам.

Книга завершается призывом к действию. Единственный способ победить «существо» — это не насильственная революция, а образовательный крестовый поход. Необходимо «пронзить его миллионом копий истины», донеся до как можно большего числа людей правду о природе денег и центральных банков. Автор заканчивает на решительной и оптимистичной ноте: «Крестовый поход уже начался».